休暇規定の設定

休暇規定とは

休暇規定とは、特別休暇、病気休暇、育児休暇といった、さまざまな種類の休暇に関する権利や適用範囲、制限などを定めたルールを指します。休暇規定は、従業員の休暇を効果的に管理すると同時に、公正性とコンプライアンスを確保するように設定されなければなりません。

休暇規定

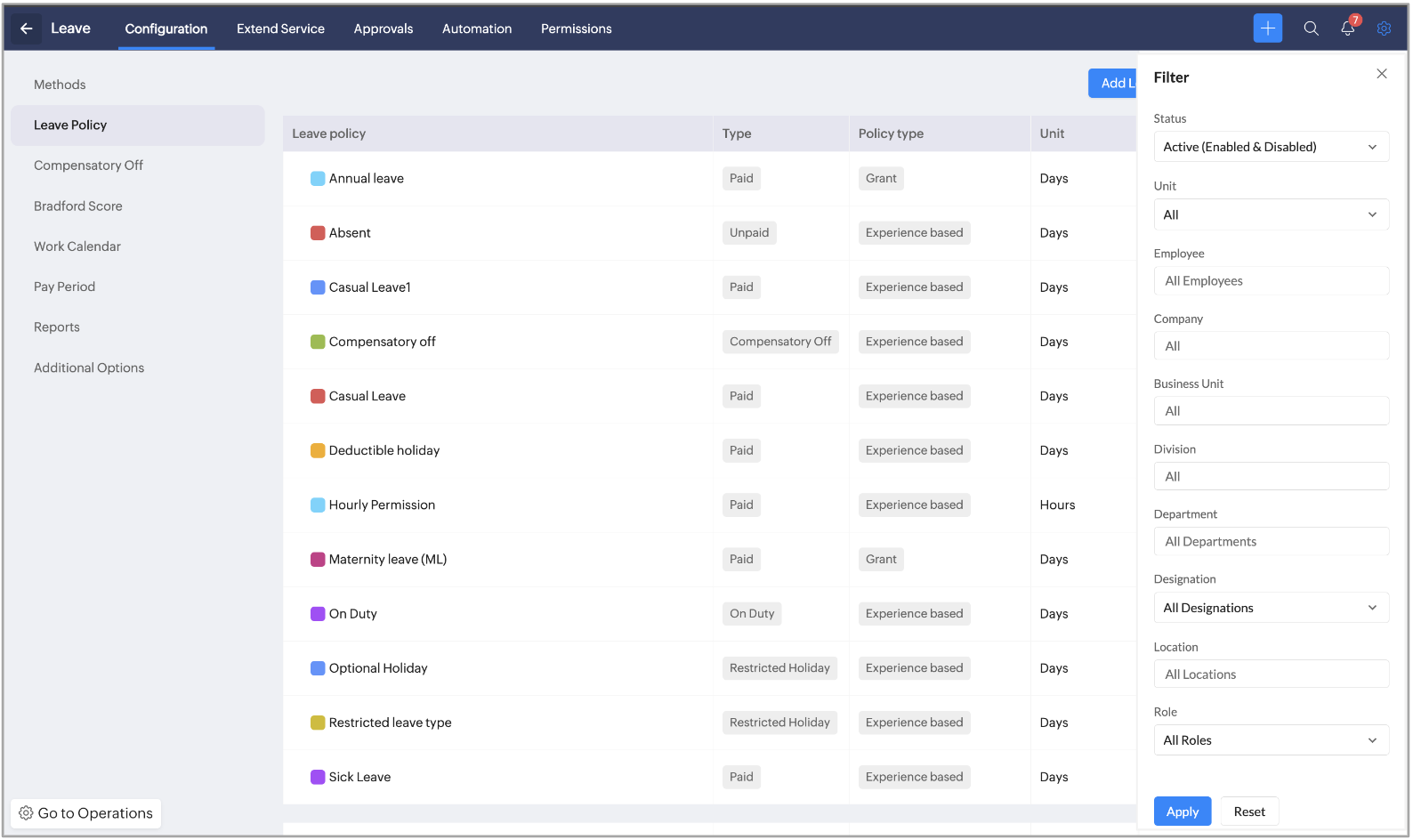

休暇規定を追加するには、管理者権限が必要です。追加するには、[設定]→[休暇管理]→[設定]→[休暇規定]の順に移動します。

「休暇の種類のギャラリー」では、各国固有の休暇に基づいたテンプレートを利用可能です。テンプレートを使用して規定を設定するには、こちらをクリックしてください。

よく使われるいくつかの休暇規定は、標準で追加されています。これらは、必要に応じて編集、複製、削除、無効化することが可能です。

休暇に関する機能を利用するには、すべての従業員のデータで入社日が正しく記録されている必要があります。

休暇に関する機能を利用するには、すべての従業員のデータで入社日が正しく記録されている必要があります。フィルターを使用すると、場所、会社、事業単位、部署などに基づいて休暇の規定を絞り込むことができます。これにより、特定の組織区分に関連する規定をすばやく表示できます。

休暇規定の種類

休暇の付与(固定):従業員に一定数の休暇を付与する簡易的な規定です(例:年間12日)。

勤続年数に基づく休暇の付与:従業員の勤続年数に基づいて、付与する休暇が変動する規定です。

個別申請に基づく休暇の付与:申請に基づいて、特定の従業員に対して付与する特別休暇に関する規定です(例:育児休暇)。

出退勤データに基づく休暇の付与:勤務時間または勤務日数に基づいて従業員に対して付与する休暇に関する規定です。

休暇の種類のギャラリー

「休暇の種類のギャラリー」には、世界中の特定の国々に合わせて事前に設定された休暇の規定があります。また、各国の規制に合わせて設計された、すぐに利用可能な休暇の設定も含まれています。

「休暇の種類のギャラリー」には、インド、米国、英国、シンガポール、日本、アラブ首長国連邦、中国、香港の規定があらかじめ設定されています。そのため、最小限の作業で各国固有の休暇の規定を簡単に使用できます。

「休暇の種類のギャラリー」を使用して休暇の規定を追加するには:

- [設定]→[休暇管理]→[設定]→[休暇の規定]の順に移動します。

- [休暇の種類のギャラリー]をクリックします。

- ドロップダウンから国を選択するとすばやく検索できます。

- 選択した国の休暇の一覧から、追加したい休暇の規定を選択します。

- [テンプレートを使用する]をクリックします。

- 「詳細」セクションで、規定の有効期限を選択します。

- 「休暇の付与」セクションで、組織の要望に基づいて休暇の付与の設定をカスタマイズします。

- 「適用条件」セクションで、規定の適用対象を定義します。選択したテンプレートの国は、適用対象とみなされません。

- 「制限」セクションで、必要な制限を設定します。

- [追加する]をクリックして、規定を保存します。

休暇規定の種類に関する以下の動画もご参照ください。

これらの休暇の種類は、有給、無給、出張、選択式休日として設定できます。

休暇規定の設定に関するヘルプ動画

休暇規定の設定(基本情報と休暇の付与)

休暇規定の設定

例1:12日間の年次休暇の付与(特別休暇)

年次休暇規定の作成方法

- [休暇の規定を追加する]ウィンドウで、[休暇の付与(固定)]を選択し、[次へ]をクリックします。

- [詳細 & 休暇の付与]で基本情報を入力して、この規定における休暇の付与に関する内容を設定します。このウィンドウでは、休暇の付与日数、リセット、現金化などの指定を行うことができます。リセットが有効になっている場合、休暇は次の年度に繰り越されません。無効になっている場合、未使用の休暇残数は、次の年度で新たに付与される日数に加算されます。

- その他に休暇の[種類]と「単位]も設定できます。この例では、種類を[有給]、単位を[日]とします。組織が時間単位の休暇を採用している場合は、適宜設定を変更してください。

- 規定の有効期限を設定します。

- 詳細と付与の設定が完了したら、[次へ]をクリックして、[適用条件]タブに進みます。

- [適用条件]タブでは、休暇の規定を適用する対象者を指定することが可能です。[適用対象]の[条件を追加する]または[例外]の[例外を追加する]を使用して、休暇の種類を適用する対象を正確に設定します。[従業員]セクションで名前を検索して、特定の従業員を適用対象に追加したり、適用対象外にすることも可能です。

- [制限]タブに移動して、休暇の規定、規定の組み合わせ、ファイルのアップロード要件、連続で取得できる休暇の日数といった、詳細な条件を設定します。

- 休暇規定の設定は以上です。設定後、休暇規定を適用できるようになります。

部署、役職、場所、役割、雇用の種類、特定の従業員のフォームの項目に特化した休暇の規定を作成できます。組織構造機能を有効にしている場合、法人、事業単位、部署に基づいて特定の休暇の規定を作成することもできます。

例2:個別申請に基づく休暇の付与(育児休暇)

個別申請に基づく休暇規定の作成方法

- [休暇の規定を追加する]→[個別申請に基づく休暇の付与]の順に移動して、[次へ]をクリックします。

- 基本情報を入力します。この例では、育児休暇は[有給]としています。この休暇の種類には有効期限は適用されないため、[有効期限]は設定不要です。

- [休暇の付与]タブで、休暇の付与の要件を設定します。この例では、従業員は入社直後からこの休暇を取得できるため、[次の期間経過後に付与する]は設定不要です。

- [休暇の個別申請に対する制限を設定する]を使用すると、組織の規定に合わせて育児休暇を設定できます。この例では、下のスクリーンショットのように設定しています。つまり、この規定で定めている育児休暇の期間は、最短150日(5か月)、最長240日(8か月)です。また、2年(730日)ごとに1回まで取得できます。指定された期間を超える申請には、所定の書類の提出を求めるよう設定することも可能です。

- 次に、[適用条件]タブを使用して、適用対象を性別などで限定することもできます。

- 最後に、[制限]タブを使用して、必要な制限を追加します。この例では、従業員は上限である240日を超えて休暇を延長できますが、超過した分は欠勤として扱われます。

- すべての設定が完了したら、[追加する]をクリックして保存します。[個別申請に基づく休暇の付与]が追加されます。

例3:勤務年数に基づく休暇の付与(3年以上勤務している従業員)

勤務年数に基づく休暇規定の作成方法

- [休暇規定を追加する]ウィンドウで、[勤務年数に基づく休暇の付与]を選択し、[次へ]をクリックします。

- [詳細]タブで基本情報、休暇の種類、有効期限を入力します。

- 次に、[休暇の付与]タブに移動します。3年以上勤務している従業員を付与対象とする例です。この例では、年間12日間の休暇が付与され、未消化の休暇は年末に現金化することが可能です。

- ただし、祝日は、付与された休暇から差し引かれるものとします。そのため、年初に12日間の休暇が付与され、祝日が6日ある場合、実際に取得できる年次休暇は12日-6日=6日となります。設定するには、[休暇の付与]→[詳細設定]→[控除対象 休日]の順に移動します。[すべて]または[休日(勤務日)]を選択します。

- [休暇の付与の日割り計算]を使用すると、従業員がこの特別規定を利用する場合の休暇の付与方法を設定できます。[規定の開始]、[規定の開始と終了]、[日割り計算しない]から選択します。

- [詳細設定]では、[開始残数を追加する]、[残数の上限の設定]、[次回付与される休暇]の設定も可能です。

- [適用条件]では、休暇の規定を適用する対象者を指定できます。この例では、役職者が選択されています。ただし、この規定は安全衛生を管理する部署には適用されません。

- 次に、[制限]タブを使用して、必要な制限を追加します。この例では、連続で取得できる休暇の上限を6日間に制限します。

- 最後に[追加する]をクリックして、設定を保存します。この休暇は、組織で3年以上勤務しているすべての役職者に適用されます。

例4:出退勤データに基づく休暇の付与(1年以上勤務している従業員)

出退勤データに基づく休暇の規定の作成方法

出退勤データに基づいた休暇の付与規定では、従業員の出退勤の状況や、週単位、月単位、年単位など、定義された期間中に働いた支払対象日の合計日数に基づいて休暇が付与される休暇の規定を設定できます。

この例では、出退勤データに基づいた休暇の付与規定を使用し、前月に働いた支払対象日の日数に基づいて、毎月自動的に特別休暇を従業員に付与する方法を説明します。この規定は、あなたの組織で1年以上勤務した全従業員に適用されると仮定します。また、休暇を有給休暇として分類し、日数で測定します。

- [休暇の規定を追加する]ウィンドウで、[出退勤データに基づく休暇の付与]を選択し、[次へ]をクリックします。

- 「詳細」セクションでは、名前、コード、種類(有給、無給、出張、選択式休日など)、単位(日または時間)、説明、有効期限など、休暇の規定に関する基本情報を入力します。

この例では、単位を「日」としています。 - 「詳細」タブの入力が完了したら、[次へ]をクリックし、[休暇の付与]タブに進みます。

- [休暇の付与]タブで、休暇の規定が有効になる日を選択します。この例では、入社日の1年後から有効となります。

- [出退勤データに基づく休暇の付与]にチェックを入れます。

- 休暇の付与期間を[年間]、[毎月]、[毎週]、[ただちに](翌日の午前12時に付与)のいずれかを選択します。この例では、毎月1日に休暇が付与される設定を選択しています。

- 付与の種類を、[勤務日数に基づく付与数]、[勤務日数の範囲に基づく付与数]、[勤務日の割合に基づく付与数]から選択します。

- [勤務日数に基づく付与数]を選択した場合:・1か月に勤務した支払対象日の日数に基づいて付与される休暇を入力します。・この例では、前月の勤務実績に基づき、支払対象日22日ごとに1日の休暇を付与します。従業員が22日の支払対象日全日に勤務した場合、翌月1日に休暇が1日付与されます。

- [勤務日数の範囲に基づく付与数]を選択した場合:

・前月に勤務した支払対象日の範囲に基づいて付与される休暇を入力します。この設定により、従業員の勤務日数の範囲に応じて休暇を柔軟に付与することができます。

・この例では、従業員が10~20日の支払対象日の範囲で働いた場合、休暇が1日付与されます。従業員が20~22日の支払対象日の範囲で働いた場合、休暇が2日付与されます。 - [勤務日の割合に基づく付与数]を選択した場合:

・前月に勤務した支払対象日の割合に基づいて付与される休暇を入力します。

・この例では、従業員が1か月に支払対象日の60%~80%のみ働いた場合、休暇が1日付与されます。従業員が1か月に支払対象日の80%~100%の範囲で働いた場合、休暇が2日付与されます。 - 休暇のリセット、未使用の休暇の繰り越し、現金化を設定できます。

- [詳細設定]で、次のいずれかを選択します。

- 開始残数を追加する:休暇の開始残数を設定できます。

- 残数の上限の設定:休暇がリセットされた後の休暇残数の上限を設定できます。

- 勤務日の内訳:休日、出張、有給休暇、選択式休日、週末を、休暇計算で勤務日として含めることができます。

- 勤務日数の最小値:休暇の付与に必要な勤務日数の最小値を設定できます。

- [新しい段階を追加する]を使用して、組織で勤続年数2年の従業員に適用される休暇の規定ルールを作成できます。

- 休暇の付与の設定が完了したら、[次へ]をクリックして、[適用条件]タブに進みます。

- 「適用条件」セクションで、この休暇の規定の適用対象を定義できます。[適用対象]の[条件を追加する]または[例外]の[例外を追加する]を使用して、この休暇の規定に対する適用条件を正確に設定します。また、特定の従業員の名前を検索して、その従業員を含めることもできます。

- [適用条件]の設定が完了したら、[次へ]をクリックして、[制限]タブに進みます。

- [制限]タブでは、詳細なパラメーターを設定します。たとえば、超過分の休暇に対する欠勤の設定、休暇の規定の設定(休暇の期間内の週末や休日を休暇とみなす設定)、規定の組み合わせ、休暇レポートの表示許可、長期休暇の申請時のファイルアップロード要件、許可された休暇期間、過去と未来の日付に対する休暇申請の許可、その他の詳細設定を設定できます。

- 必要な休暇の規定の設定をすべて定義したら、[追加する]をクリックして休暇の規定を有効にします。

休暇規定の設定は以上です。休暇規定は、該当する全従業員に適用されます。

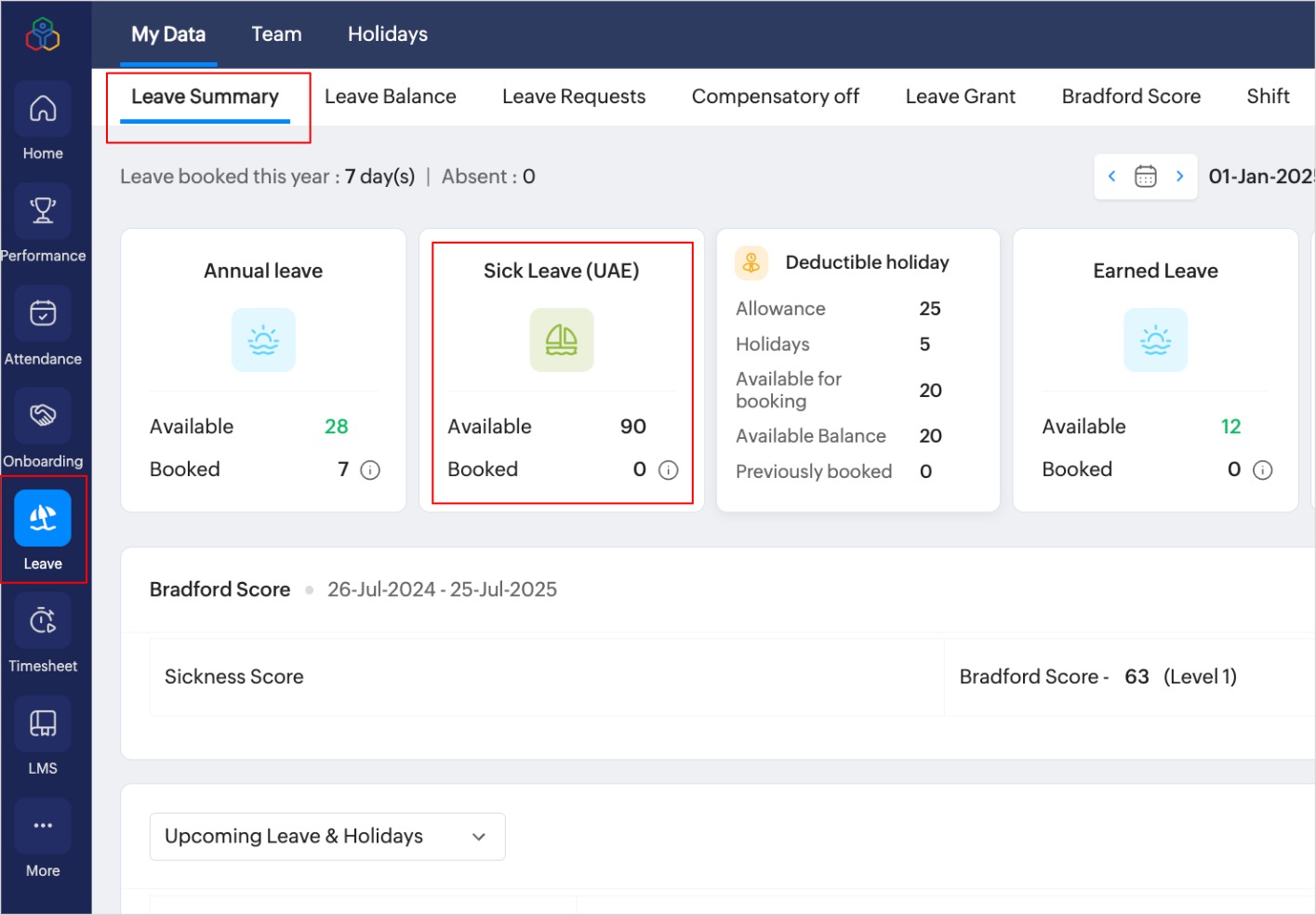

例5:「休暇の種類のギャラリー」を使用したドバイにおける傷病休暇の規定の設定(年間90日付与、給与は変動、毎年リセット)

「休暇の種類のギャラリー」を使用してドバイの傷病休暇の規定を作成する方法

Zoho Peopleでドバイの傷病休暇の規定を迅速に設定できるようになりました。この規定には、ドバイの労働規則に基づいた傷病休暇に関する設定が含まれます。

- この規定では、従業員の入社日から3か月後に付与される年間90日の傷病休暇の日数があらかじめ設定されています。

- 傷病休暇中の給与は段階的に設定されています。最初の15日間は全額、次の30日間は半額、残りの45日間は無給となります。

- 傷病休暇は繰り越されず、年末にリセットされます。

「休暇の種類のギャラリー」を使用してドバイの傷病休暇の規定を設定するには:

- [設定]→[休暇管理]→[設定]→[休暇の規定]の順に移動します。

- [休暇の種類のギャラリー]をクリックします。

- ドロップダウンから[UAE]を選択します。

- [Sick Leave UAE](傷病休暇 UAE)を選択します。

- [テンプレートを使用する]をクリックします。

- 「詳細&休暇の付与」セクションで、規定の名前、コードを入力し、色と画像を選択します。

- 初期設定では、給与の種類は「一部支給」、単位は「日」に設定されています。

- 初期設定では、休暇の付与日数は90日に設定されており、毎年1月1日に付与されます。

組織の要件に基づいて、傷病休暇を毎月付与するように設定し、付与日数を調整することができます。

組織の要件に基づいて、傷病休暇を毎月付与するように設定し、付与日数を調整することができます。 - 「休暇時の支払いに関するルール」で、休暇期間に基づいた給与の割合を定義します。初期設定では、給与体系は以下のように設定されています。

- 最初の15日間の傷病休暇は全額支給

- 次の30日間の傷病休暇は半額支給

- その次の45日間の傷病休暇は無給

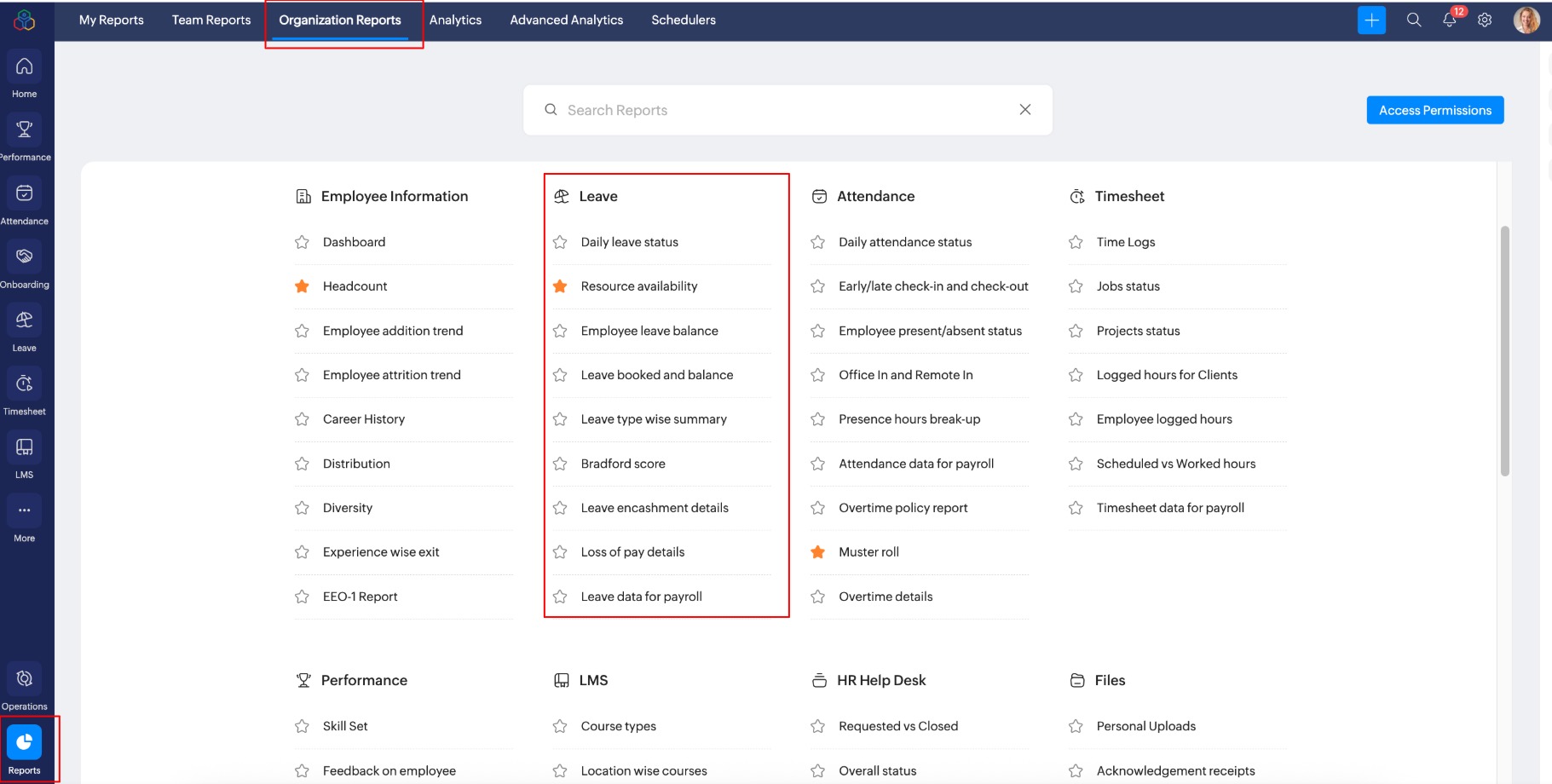

この傷病休暇の給与支払額は計算され、給与のレポート用の休暇データに取り込まれます。欠勤は、[レポート]→[組織のレポート]→[休暇管理]にある[欠勤の詳細]レポートに記録されます。

この傷病休暇の給与支払額は計算され、給与のレポート用の休暇データに取り込まれます。欠勤は、[レポート]→[組織のレポート]→[休暇管理]にある[欠勤の詳細]レポートに記録されます。 - 初期設定では、休暇は年末に失効します。ただし、毎月付与の設定を選択している場合は、リセットの頻度を毎月に設定できます。

- 休暇の規定の説明を入力します。

- 規定の有効期限を選択します。

- [次へ]をクリックします。

- 初期設定では、すべての従業員に適用されますが、必要に応じて設定をカスタマイズできます。

- 休暇の規定の「制限」セクションで、休暇の規定の設定(休暇の期間内の週末や休日を休暇とみなす設定)、規定の組み合わせ、レポートの表示タイプ、ファイルアップロードの設定、データ単位での制限など、必要な制限ルールを有効にして設定します。

- [追加する]をクリックします。

傷病休暇は、この規定の有効日から従業員に適用されます。

従業員は、[休暇管理]→[自分のデータ]→[休暇の概要]タブで、適用される休暇の規定を確認できます。

従業員の休暇レポートは、[レポート]→[組織のレポート]→[休暇管理]で表示できます。

![]()

例6:出退勤データに基づく時間単位の休暇の付与(支払対象時間、深夜時間、時間外労働時間に基づく)

出退勤データに基づいた時間単位の休暇の規定を作成する方法(支払対象時間、深夜時間、時間外労働時間に基づく)

支払対象時間、深夜時間、時間外労働時間に基づいて、時間単位の休暇を従業員に自動的に付与する休暇の規定の作成方法について説明します。この例では、前週の深夜労働時間に基づいて、毎週日曜日に休暇時間を付与する方法を説明します。

上記の例に基づいた休暇の規定を作成するには:

- [設定]→[休暇管理]→[休暇の規定]→[休暇の規定を追加する]の順に移動します。

- [出退勤データに基づく休暇の付与]を選択し、[次へ]をクリックします。

- 「詳細」タブでは、名前、コード、種類(有給、無給、出張、選択式休日など)、単位(時間)、規定の説明、規定の有効期限など、休暇の規定に関する基本情報を入力します。

- 「詳細」タブの入力が完了したら、[次へ]をクリックし、[休暇の付与]タブに進みます。

- [休暇の付与]タブで、休暇の規定が有効になる日を選択します。この例では、入社日の1年後から有効となります。

- [出退勤データに基づく休暇の付与]にチェックを入れます。

- 毎週日曜日に休暇が付与されるように設定を選択します。

- 組織の要望に応じて、[勤務日数に基づく付与数]、[勤務日数の範囲に基づく付与数]、[勤務日の割合に基づく付与数]から、付与の種類を選択します。

- 支払対象時間、深夜勤務時間、時間外勤務時間に基づいて付与される休暇時間を指定します。

- 休暇のリセット、未使用の休暇の繰り越し、現金化を設定できます。

- [詳細設定]で、次のいずれかを選択します。

- 開始残数を追加する:休暇の開始残数を設定できます。

- 残数の上限の設定:休暇がリセットされた後の休暇残数の上限を設定できます。

- 勤務日の内訳:休日、出張、有給休暇、選択式休日、週末を、休暇計算で勤務日として含めることができます。

- 勤務日数の最小値:休暇の付与に必要な勤務日数の最小値を設定できます。

- [新しい段階を追加する]を使用して、組織で勤続年数2年の従業員に適用される休暇の規定ルールを作成できます。

- 休暇の付与の設定が完了したら、[次へ]をクリックして、[適用条件]タブに進みます。

- 「適用条件」タブで、この休暇の規定の適用対象を定義できます。[適用対象]の[条件を追加する]または[例外]の[例外を追加する]を使用して、この休暇の規定に対する適用条件を正確に設定します。また、特定の従業員の名前を検索して、その従業員を含めることもできます。

- [適用条件]の設定が完了したら、[次へ]をクリックして、[制限]タブに進みます。

- [制限]タブでは、詳細なパラメーターを設定します。たとえば、超過分の休暇に対する欠勤の設定、休暇の規定の設定(休暇の期間内の週末や休日を休暇とみなす設定)、規定の組み合わせ、休暇レポートの表示許可、長期休暇の申請時のファイルアップロード要件、許可された休暇期間、過去と未来の日付に対する休暇申請の許可、その他の詳細設定を設定できます。

- 必要な休暇の規定の設定をすべて定義したら、[追加する]をクリックして休暇の規定を有効にします。

休暇規定の設定は以上です。休暇規定は、該当する全従業員に適用されます。

休暇に関するよくある質問(FAQ)

休暇の付与の日割り計算とは?

この機能を使用すると、従業員が特別規定を適用する場合の休暇の付与の日割り計算方法を設定できます。この機能は、[勤務年数に基づく休暇の付与]でのみ利用できます。

日割り計算は、以下の方法から指定できます。

規定の開始:規定の開始日から日割り計算で従業員に休暇が付与されます。必要事項を入力すると、入社日と付与数に基づいて、各従業員に休暇を付与するタイミングを設定できます。

規定の開始と終了:この計算方法は、同じ休暇の種類に複数の規定がある場合に適しています。ここでは、規定における最初の休暇付与と最後の休暇付与が日割り計算されます。従業員の勤務年数に応じて休暇を適切に計算する場合などに使用できます。

日割り計算しない:規定の適用開始日に関係なく、従業員にはすべての休暇日数が付与されます。休暇は日割り計算されません。

「日割り計算」を無効にするとどうなりますか?

休暇規定の有効開始日(起算日)以降に入社した場合、入社年には休暇は付与されません。休暇は翌年から付与されます。

例:たとえば、10日間の特別休暇の起算日が毎年1月1日に設定されているとします。8月5日に入社し日割り計算が無効になっている場合、入社年には休暇は付与されません。休暇は翌年の1月1日に付与されます。

「日割り計算」を有効にしていて、「日割り計算しない」を選択した場合、どうなりますか?

休暇規定の有効開始日(起算日)以降に入社した場合、入社年に取得可能な休暇がすべて付与されます。

例:たとえば、10日間の特別休暇の起算日が毎年1月1日に設定されているとします。8月5日に入社し「日割り計算をしない」が選択されている場合、入社年に10日間の特別休暇が付与されます。

「日割り計算」を有効にしていて、「規定の開始」を選択した場合、どうなりますか?

休暇規定の有効開始日(起算日)以降に入社した場合、入社日を起算日としたその年の残りの月数/日数に基づいて、休暇の一部が付与されます。

例:たとえば、勤続2年目から毎年1月1日に6日間の休暇が付与されるという休暇規定を適用しているとします。

規定の有効開始日は2025年3月1日に設定されています。

ここで、従業員が2025年8月5日に入社したとします。この従業員の場合、規定に基づき2026年8月5日から休暇が付与されます。この従業員の2026年の休暇は、以下の方法で計算されます。

入社日に基づき、計算の対象となる月数は、8月から12月までの5か月間です。したがって、6日間の休暇は5か月で日割り計算され、この従業員には2.5日が付与されます。翌年以降、1月1日に6日間の休暇が付与されます。

「日割り計算」を有効にしていて、「規定の開始と終了」を選択するとどうなりますか(複数の規定が適用される場合に使用)?

例:「規定の開始と終了」は、複数の規定が適用される場合に便利です。

従業員に2つの規定が適用されるとします。

1つ目の規定:1年以上勤務すると、従業員には6日間の休暇が付与されます。休暇は規定の開始日と終了日から日割りで計算されます。

2つ目の規定:規定の開始と終了から2年間の勤続を終えた従業員には、12日間の休暇が付与されます。

2025年8月5日に入社した従業員を例に考えてみましょう。

1つ目の規定に基づく2026年の休暇の計算:入社日に基づき、計算の対象となる月数は、8月から12月までの5か月間です。したがって、6日間の休暇は5か月で日割り計算され、この従業員には2.5日が付与されます。翌年以降、1月1日に6日間の休暇が付与されます。

2つ目の規定は、勤続2年目になる2027年5月8日に適格となります。

2027年(2年目)の付与数の計算方法を見てみましょう。

2027年1月1日から2027年8月4日までは、1つ目の規定が適用されています。したがって、6日間の休暇は1つ目の規定に基づいて8か月(1月から8月)で日割り計算され、従業員には4日間の休暇が付与されます。

2027年8月5日から、2つ目の規定が適用されます。2つ目の規定の12日間の休暇は4か月(9月~12月)で日割り計算され、従業員には4日間の休暇が付与されます。

つまり、2027年には4+4=8日の休暇が付与されることになります。

[その他]をクリックすると、さらに詳細な設定を行うことが可能です。

適用月数:有効な月数のみが日割り計算の対象となります。たとえば、2025年8月5日に入社した従業員の場合、その月の1日ではなく5日に入社したにもかかわらず、5か月分(8月~12月)が日割り計算の対象となります。

適用日数:正確な適用日数が日割り計算の対象となります。上記と同じ例で考えると、日割り計算の対象となる日数は148日(8月5日~12月31日)となります。

四捨五入する:休暇は、以下の単位に対する「近接値」、「最小値」、「最大値」のいずれかに四捨五入されます。

2つ目のドロップダウンには、「日」、「半日」、「四半日」の3つの単位があります。

四捨五入を選択した場合の日割り計算の例は以下のとおりです。

ある従業員の日割り計算された休暇日数が3.43日であるとします。四捨五入が無効の場合、3.43日分の休暇が付与されます。

四捨五入を有効にした場合、それぞれの組み合わせがどのように機能するか見てみましょう。

単位:日数

日割り計算による休暇日数=3.43日間

近接する日数=3日(1日単位に四捨五入)

近接する半日=3.5日(0.5日単位に四捨五入)

近接する四半日=3.5日(0.25日単位に四捨五入)

1日単位の最大値=4日

半日単位の最大値=3.5日

四半日単位の最大値=3.5日

1日単位の最小値=3日

半日単位の最小値=3日

四半日単位の最小値=3.25日

最初の月のルール:入社後はじめの1か月間について、入社日に基づいて休暇の付与数を定めることを目的としたルールです。たとえば、1日から15日までに入社した場合は1日分の休暇を付与し、16日から31日までに入社した場合は5日分を付与する、といったルールを設定することが可能です。このルールを複数の規定に適用する場合、「最初の月」は各規定が適用される最初の月を指します。

最後の月のルール:退職月について、退職日に基づいて休暇の付与数を定めることを目的としたルールです。たとえば、退職月の1日から15日までに退職する場合は1日分の休暇を付与し、16日から31日までに退職する場合は2日分を付与する、といったルールを設定することが可能です。このルールを複数の規定に適用する場合、「最終月」は各規定が適用される最後の月を指します。

Zoho CRM 管理者向けトレーニング

「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

Zoho Campaigns Resources

Zoho WorkDrive Resources

New to Zoho Workerly?

New to Zoho Recruit?

New to Zoho CRM?

New to Zoho Projects?

New to Zoho Sprints?

New to Zoho Assist?

Related Articles

休暇管理メニュー(概要)

休暇管理メニューとは 休暇管理は、人事管理ソフトウェアにとって重要な機能です。Zoho Peopleの休暇管理機能を使用すると、休暇規定の設定から休暇申請の追跡まで、従業員の休暇管理をかんたんに行うことができます。作成された休暇規定は、個別に設定した休暇の付与、適用条件、制限に合わせて調整可能です。 この機能で実行できる操作 従業員(一般的な使用) 休暇申請、休暇残数の表示、修正申請、振替休日の申請、休日の表示、シフト情報の表示などを行うことができます。 上司 ...休暇管理の設定(概要)

休暇管理の設定とは この機能を使用すると、従業員の休暇を効率よく管理できます。ここでは、休暇規定の追加、振替休日の各種設定、勤務カレンダー、給与期間といった設定を行うことができます。また、従業員の休暇データに関する権限を管理することも可能です。 休暇管理の設定は、管理者および人事担当者向けの機能です。 この機能で設定できること 休暇規定の設定 振替休日の設定 勤務カレンダーの設定 給与期間の設定 休暇管理のレポート 機能の拡張 休暇管理の詳細設定 管理者の割り当て 権限の設定 承認の設定 自動化 ...Zoho People 5.0に関するヘルプ動画

概要のヘルプ動画 Zoho People 5.0の概要(管理者向け) 概要(マネージャー向け) 概要(ユーザー向け) 一般設定と初期設定に関するヘルプ動画: 組織設定 ドメインとブランド情報のカスタマイズ ユーザーの追加方法 組織構造の設定 従業員データの移行 ユーザー/従業員のプロフィール 従業員の情報管理 タスクの設定方法 アカウントの管理に関するヘルプ動画: アクセス制限の設定 入社手続きに関するヘルプ動画: 入社手続きの概要 候補者の入社手続き 入社手続きの各種設定の設定 ...